北美館開放網絡計劃於 2024 年推出三個數位創作委托作品,探索當代生活中現實與虛擬、事實與虛構間日益模糊的邊界。

當代生活正在經歷所謂的卷積時刻。稱某事 「卷積的」 ,通常意指其狀態過於複雜或混亂。然而,在人工智慧領域,「卷積」指的是卷積神經網絡中,與圖像識別、視覺和文本生成有關的關鍵工程技術。

此系列作品針對因機器生成所產出的錯誤訊息與垃圾訊息(由卷積模型生產),而急劇上升的社會影響做出回應。作品以不同型態中的含糊信號,及機器生成強大的生產力作為創作主題。 如瀑布傾流的合乎常理、不符邏輯、可能、「潛」現實,即為當今日常的生活次序。

之於本次參展藝術家,高漲的科技能量同時也繁殖出刺激、噪音、計畫、與混亂。

如同作品看似暗示的,我們很難辨別自己處於真實世界或幻象中;是否經歷著技術啟蒙,抑或是在一個新黑暗時代——充滿神話和猜測。這是一個烏托邦、反烏托邦,或是一切同時存在?

鄭先喻

〈不是你喜歡的今天〉

眾所周知,網上無窮盡的信息取得方式削弱了現代新聞媒體的權威性。因此,在社會中,對於什麼構成客觀標準或「事實」的共識也變得薄弱。一些評論家將歷史的這一點稱為「後真相」時代。個人或團體的觀點受到主流之外意見的影響並不本身證明公民生活的衰落。然而,當這些觀點受到算法生成的「過濾泡」影響時,這就令人擔憂。這些自動系統提供定制內容以支持商業或政治目的。政治如何從這種震撼中恢復?當民主思想家思考這些問題時,鄭先喻在當代心理捕捉和虛假信息傳播機制上提供了戲劇性的反思。他的新作使用定制軟體探索個性化信息服務和生成式人工智慧如何影響自我實現的問題。同時,作品也表明了信息並不等於知識。

西蒙・丹尼

〈元宇宙景觀:拼貼〉

在科幻小說中,元宇宙是網絡的其中一個假設版本,是一個單一、普遍且沉浸式的虛擬世界,透過虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)實現。

然而,就像表面上的「全球」商業環境一樣,元宇宙事實上是分裂的,包含一個拼湊而成的領土和(或)市場,隨著不同程度的兼容性運行。不談論單一的元宇宙,而是談論多個共組的狀態。與烏托邦「個體」概念分馳,巴爾幹化的分裂統治才是當今主流。

「這是未來嗎,還是一個彎曲的萬花筒?是兩者並存,又或是其他東西?」與其提供正解,西蒙・丹尼提供了一個超-元宇宙。他的互動作品提供了一張可依循的相鄰計劃地圖——一個允許觀眾解析地勢、在不同系統之間切換的界面。除了從早期遊戲世界圖像汲取靈感,他的作品也結合了示意圖和拼貼的視覺效果,以此封裝元宇宙景觀的分裂性、其深度與膚淺。

喬恩・拉夫曼

〈S.S. Lacuna:序幕〉

拉夫曼的委託作品是一個以網路為基礎的互動遊戲。其設定於末日情境下,人工智慧生成的宇宙中。以第一人稱冒險形式,作品敘事隨著觀眾探索的虛擬環境展開。遊走在晚期文明的地獄風景中,面對一群荒謬而扭曲的角色,觀眾成為了非法器官收割行動中被招募的僱兵。〈S.S. Lacuna:序幕〉的開放世界,透過點擊設計邀請玩家探索自身與各種角色間的互聯情節。當全球菁英爭奪的資源不再是石油或技術,而是人的肉體時,這將會有什麼影響?當一個人不再受限於死亡時,他們會變成什麼?隨著這個噩夢的展開,強大的道德權威讓位於一個道德混亂的世界。

〈S.S. Lacuna:序幕〉是喬恩・拉夫曼的第一款電玩遊戲。

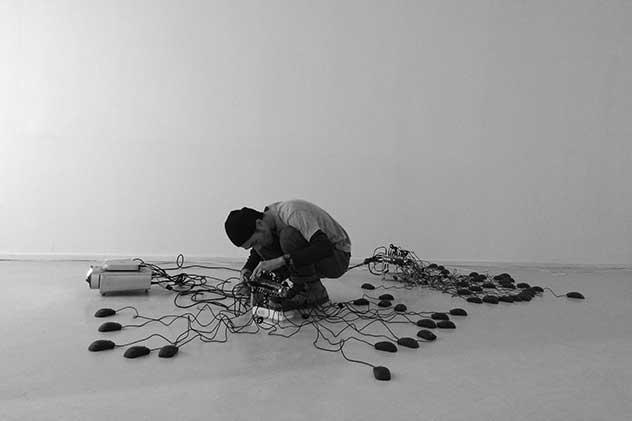

鄭先喻

1984年出生於臺灣高雄市,現居住、工作於台北。國立臺北藝術大學劇場設計系,並於格羅寧根漢斯大學(Hanze University Groningen) Frank Mohr ,Academe Minerva藝術學院取藝術碩士學位,現為藝術家與軟體開發人員。創作多以電子裝置、軟體、生物電子實驗裝置為主,內容多在探討人類行為、情感、軟體和機械之間的關係。企圖以詼諧的方式賦予作品某種生命象徵或存在意義,也是藉此隱喻自身對於周遭環境的體會與觀察。

2011年獲得荷蘭Young Talent入選,2013年獲得台北數位藝術獎首獎,2017年獲高雄美術獎新媒體藝術組優選,2019年獲得銅鐘藝術獎,第十九屆台新藝術獎-視覺藝術獎。個展與聯展多於臺灣、亞洲與歐洲各地展出。

西蒙·丹尼

西蒙・丹尼生於1982年,紐西蘭奧克蘭人,現居德國柏林。他運用各式媒材,闡述關於科技的故事,包括裝置、雕塑、版畫、繪畫、影片和網路媒材。

近期個展包含2024年紐約彼岱爾畫廊(Petzel Gallery)、紐約 Dunkunsthalle 藝術中心 ;2023年漢諾威藝術博物館;2022年奧克蘭大學蓋斯・費雪畫廊(Gus Fisher Gallery、倫敦 Outernet;2021年漢堡藝術博物館;2020年德國杜賽道夫北萊茵-威斯伐倫藝術品珍藏館(K21–Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen);2019年澳洲塔斯馬尼亞新舊藝術博物館(Mona);2018年克利夫蘭當代藝術博物館(MOCA, Cleveland);2017年深圳OCAT當代藝術中心、美國洛杉磯漢默美術館(Hammer Museum);2016年布魯塞爾WIELS當代藝術中心;2015年倫敦蛇形藝廊(Serpentine Galleries)、美國長島 MoMA PS1;2014年法蘭克福Portikus當代藝術中心;2013年維也納現代藝術博物館(MUMOK)、慕尼黑藝術博物館。

丹尼代表紐西蘭參加了2015年第56屆威尼斯雙年展。

他共同創辦了柏林藝術家計畫中的藝術家顧問計畫,目前擔任漢堡美術學院的時間媒體教授。

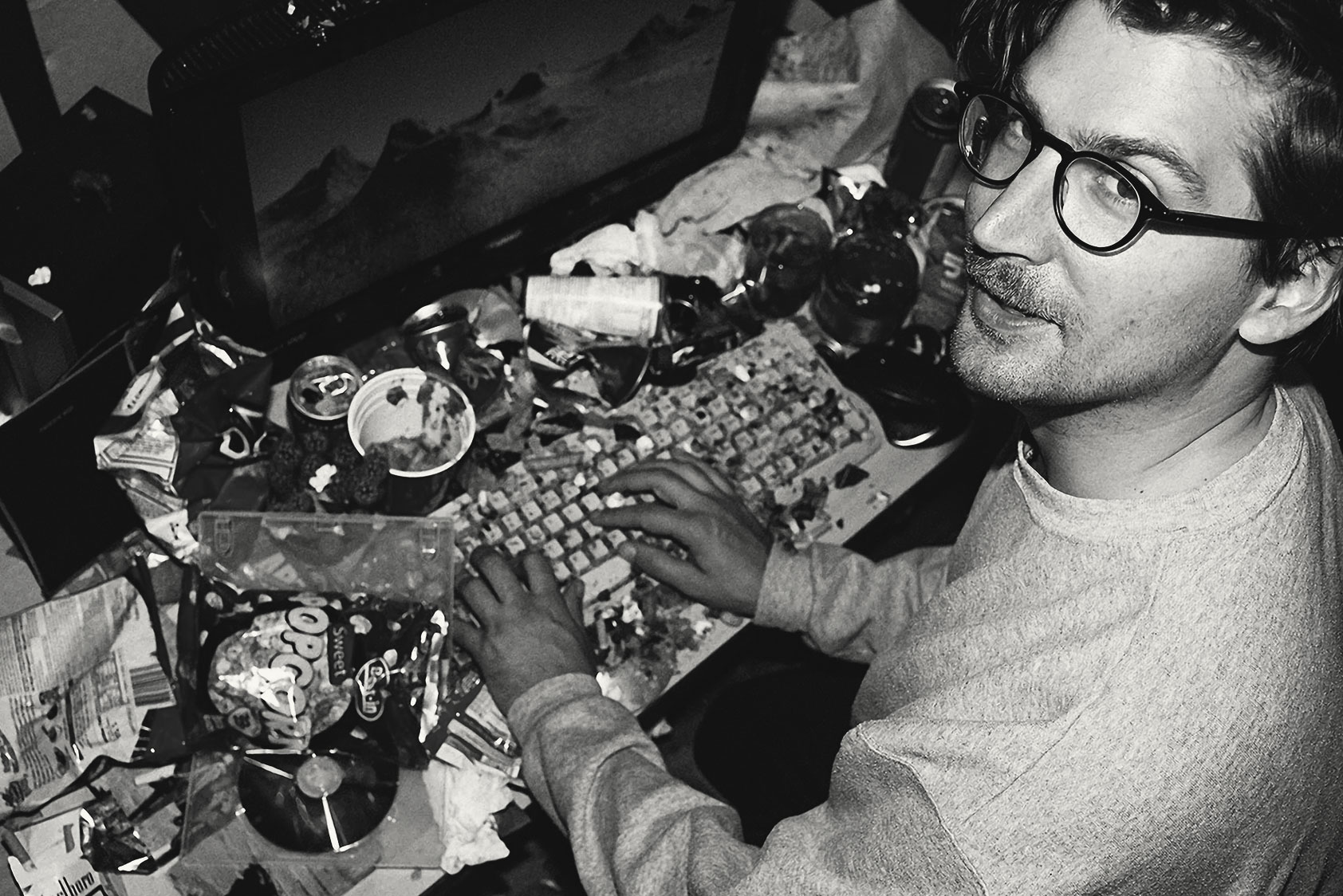

喬恩・拉夫曼

喬恩・拉夫曼1981年出生於蒙特婁,目前居住在加州。以涵蓋影片、動畫、攝影、雕塑和裝置的多元創作而受到讚譽,拉夫曼的半人類學作品常融入來自互聯網的影像和敘事素材,探討數位技術及其所創造的社群。作為一位檔案管理者,拉夫曼探索網際網路中的次文化,試圖質疑虛擬與現實之間的區別。他最近的許多作品使用3D動畫,例如他的《夢境日誌 2016–2019》以及影片散文《傳奇的現實》(2017)、《SHADOWBANNED》(2018)和《陽光下的災難》(2019),這些作品採用了科幻電影的視覺語言。他曾在阿姆斯特丹市立博物館、倫敦Zabludowicz 收藏、聖路易斯當代藝術博物館、倫敦薩奇美術館、紐約新當代博物館、巴黎東京宮、柏林Schinkel Pavillon畫廊、特拉維夫藝術博物館、蒙特婁當代藝術博物館等地展出。他參與的重要聯展包括於蘇黎世舉辦的第11屆宣言展(Manifesta)、於柏林舉辦的第9屆柏林雙年展、德國卡塞爾弗利德利希安農博物館(Fridericianum)的《對匿名材料的猜想》、倫敦攝影師畫廊(The Photographer’ Gallery)、2012年莫斯科攝影雙年展的《九眼》、康乃狄格州威廉·本頓藝術博物館的《螢幕截圖》以及於阿爾國際攝影節的《從這裡開始》。

反烏托邦的科幻未來與數位肉身

*線上展「卷積」策展人:納迪姆・薩曼(Nadim Samman )

*公眾計畫策展人:黃祥昀

AI 假新聞工作坊X鄭先喻新作導覽

開箱:北美館第一檔線上展覽「卷積」

卷積

納迪姆.薩曼(Nadim Samman)

鄭先喻(Hsien-Yu Cheng)

西蒙.丹尼(Simon Denny)

喬恩.拉夫曼(Jon Rafman)

Sometimes Always

黃祥昀

蘇珀琪

朱家陵、黃釧瑜

謝樹寬

八樓之二工作室

作品製作團隊

鄭先喻

西蒙・丹尼(Simon Denny)

設計與開發:

傑柯普・席徳

西蒙・丹尼工作室

喬恩・拉夫曼(Jon Rafman)

遊戲系統需求

安裝導覽